Isto numa semana em que ficamos a saber que encerrou mais uma livraria histórica em Lisboa, a Aillaud & Lellos, no Chiado.

Esta circunstância teve inúmeras repercussões e levou, inclusive, a uma chamada de atenção da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) para a necessidade de implementação de medidas de apoio (urgente) às livrarias ameaçadas de extinção, recomendando a análise dos mecanismos de apoio vigentes em França, exemplo maior nas políticas de difusão do livro.

Nos Açores, o número de livrarias é reduzido e há ilhas que não as têm. Por regra, o acesso ao livro é possível através das bibliotecas públicas (governamentais, municipais ou escolares), de outros espaços comerciais cuja vocação primordial não é o livro e, num número cada vez mais significativo, pela aquisição online.

Felizmente, ainda, existem espaços que mantêm a sua actividade de forma resiliente. Um dos melhores exemplos, entre nós, é a Livraria Solmar que, complementarmente, ao usual lançamento de livros com autores regionais e nacionais, mantém a organização de feiras temáticas e de iniciativas como a dos ‘Livros do Ano’, cujo principal objetivo é dar a conhecer os livros que constituíram a preferência dos leitores (convidados).

E aqui faço uma declaração de interesses, na medida em que fui um dos convidados da edição deste ano.

Tenho uma relação de amizade para com os seus proprietários, sou um frequentador diário da livraria, um espaço de encontros, de tertúlia improvisada, de conversas distendidas, num tempo dado a pressa(s).

A livraria é, igualmente, um campo de ansiedade e contenção, na medida em que ao olhar para as propostas alinhadas na prateleira, no gosto em desfolhar as páginas à minha frente e sentir o cheiro do papel, sei que não vou conseguir ler tudo o que (já) tenho (até final da minha vida).

Compro mais do que leio, é quase compulsivo, gosto de livros e, em Portugal, as edições estão melhores: nas traduções, na impressão, no design e no papel.

A humidade das ilhas deixa (na maioria dos casos) tudo a perder.

Devia ler mais mas, se pensar bem nisso, nunca li tanto como agora. O dia é preenchido a ler, de forma fragmentada (e acelerada).

Este é um fenómeno transversal a (quase) tudo o que fazemos, pessoal e profissionalmente.

O nosso consumo é realizado na diagonal, em formato descartável e de bolso. Vivemos um período de enormes transformações tecnológicas (que ainda só agora começaram) e que ditam (inconscientemente) a forma como nos correlacionámos, por exemplo, com o cinema, a música e o livro.

Passamos do disco, para a faixa e para a playlist do Spotify.

O cinema (em Ponta Delgada é um duplo desafio) passou para a BOX (oficial e pirateada) e as estrelas cinematográficas estão, preferencialmente, na série televisiva.

O ponto de encontro dos amigos passou a ser um grupo no Facebook.

E o livro dá muitas vezes lugar ao artigo na revista, ao jornal ou ao post.

Afirmar o (pretenso) cosmopolitismo de Ponta Delgada passa por olhar a singularidade de espaços como este, pela promoção (consequente) de políticas de apoio à difusão do livro (e da leitura) e pelo enquadramento de uma linha de apoios públicos a esta actividade (que é cada vez menos um negócio e devia ser entendida como um serviço público).

A livraria (Solmar e muitas outras suas congéneres) é, hoje, um símbolo de resistência à voragem do tempo (e do mercado).

* Publicado na edição de 22/01/18 do Açoriano Oriental

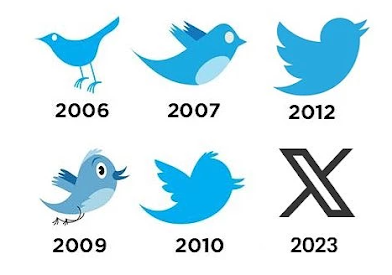

** Blog X

*** Twitter X

**** Email X